外壁で後悔しないように、これから何回かにわけて 新築木造住宅でお勧めの外壁を紹介します。

ただ、その前に、、、 基礎知識として外壁の防水工法についてお話します。

外壁には、「通気工法」と「直貼り工法」という2つの防水工法がありますので、まずは基礎知識として学んでおいてくださいね。

通気工法か、直張り工法か?

外壁材をどのように設置するか?で分類することが出来ます。

つまり、「通気工法」にするか?「直貼工法」にするか?です。

実は同じ外壁材であっても、 「通気工法」と「直貼工法」を選ぶことが出来る場合があります。

もともと日本には、「直貼工法」しかありませんでした。

これは、柱の外側に防水紙を貼って、そこに直に外壁材を貼る方法です。

私が設計見習いの時(20年前)は、まだまだこの工法が多かったですが、 2000年に入ってから、通気工法が急速に普及しました。

特にサイディングの場合は、通気工法を採用しないと瑕疵担保保険に入れないこともあり、 ほぼ100%、通気工法となっています。

湿気が逃げにくい直貼り工法

なぜ直貼り工法が減少し、通気工法が増えたのでしょうか?

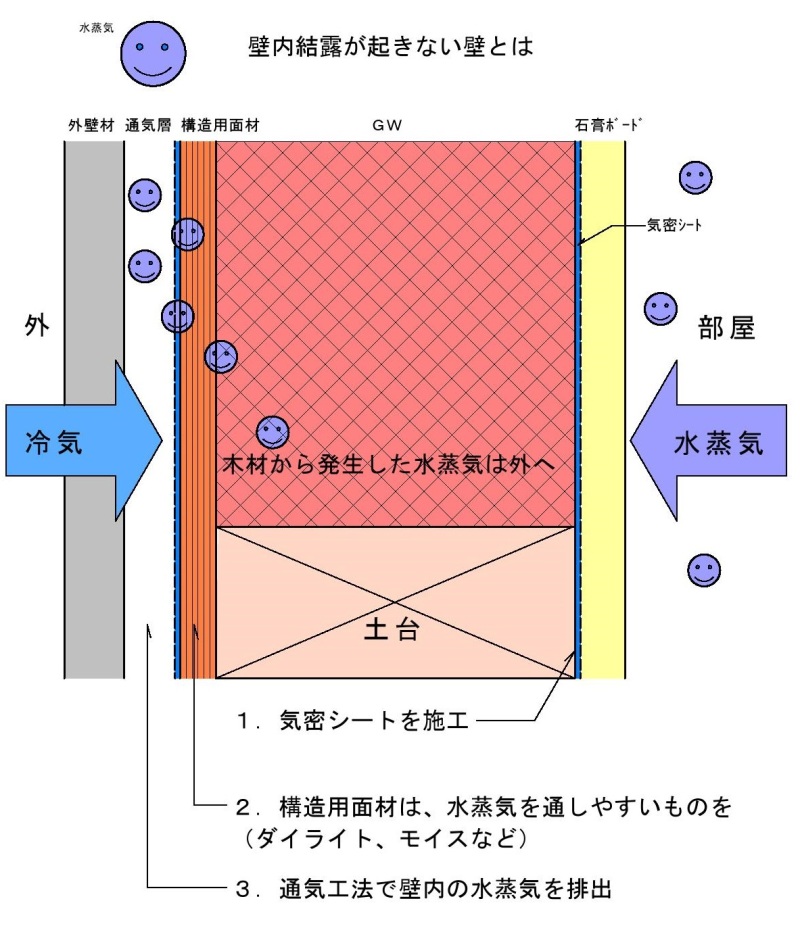

当時の直貼り工法には、大きな問題がありました。 それは、外壁内に侵入又は発生した水蒸気の逃げ道がなかったのです。

冬、室内から壁内に侵入した水蒸気は、グラスウールを通過して、 外気に冷やされた外壁材にぶつかります。 当然、水蒸気は水になり、その水がグラスウールや構造材に接することで、 断熱性能の低下や、構造材の腐朽を招いてしまったのです。

それを解決するために、80年代に北海道に広まったのが、 通気工法です。

>>グラスウールで高断熱だと壁内はカビだらけ? ~気密性が高い住宅講座4~

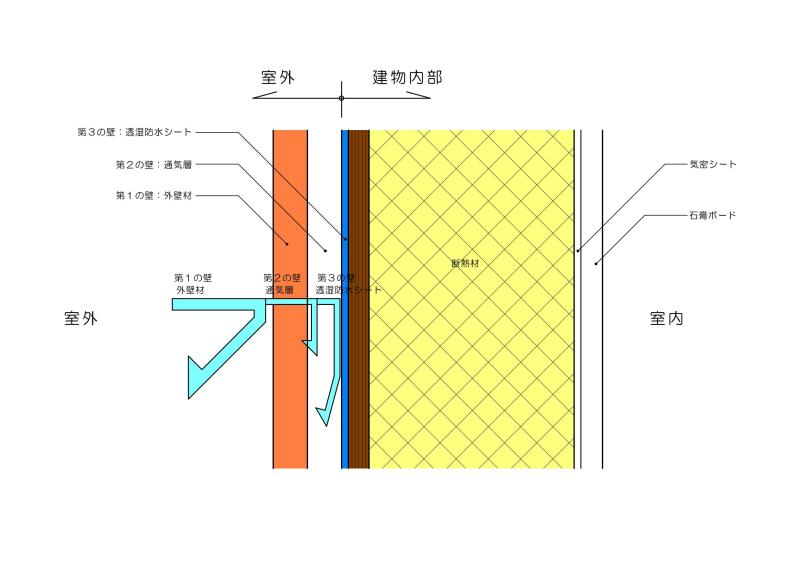

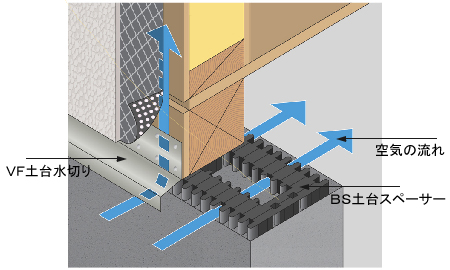

室内からの水蒸気は、防湿気密シートによって、シャットアウトします。 そして、外壁材と、柱などの構造材を15mmほど離し空間(通気層)を作ることで、 図のように、壁内に生まれた水蒸気を外に排出できるようにしたのです。

この「外壁材と壁の間に空間を作る」というのは、防水の面でも有効でした。

上図のように、万が一、外壁材から水が浸入しても、通気層を通して、 外に排出することが出来るようになったからです。

水蒸気が排出でれば直貼り工法でもOK

このように良いことばかりの通気工法ですが、直張工法がなくなったわけではありません。 要は、水蒸気を外部に排出することが出来、防水上問題なければよいのです。

例えば、パワーボードは、直張りすることが出来ます。 パワーボード自体が、水蒸気を通しやすく、防水性も高いからです。

また、パワーボードは構造材としての性能や、断熱性能も比較的高いので、 直張することのメリットは大きいのです。

また、三井ホームの独自工法も、いわゆる通気層はありません。 (通気できるようにはなっていますが)

ので一概に、通気工法が良いとは言えないのですが、 最近、通気層なしの工法(三井ホームに近いもの)の外壁からの、 雨漏りが、建売を中心に増えているもの事実です。私も建売を購入した方からご相談を何件か頂いています。

ぶっちゃけ、通気工法であれば、多少外壁の施工精度が悪くても、 すぐには漏水にはつながらないのですが、 直張りや通気層なしの工法の場合は、施工精度を求められます。

建売住宅のように、「どのように施工しているのか?」が見えない場合は、 通気工法の方が無難ですね。

\注文住宅の作り方講座/

この記事を執筆した一級建築士が教える全7章の動画講座を無料で受講できます。電子書籍のプレゼントなど特典も盛りだくさん。

この記事を執筆した一級建築士が教える全7章の動画講座を無料で受講できます。電子書籍のプレゼントなど特典も盛りだくさん。

LINE登録ですぐ視聴できますよ。詳細はこちら

外壁の5つの種類

防水工法としては、「通気工法」が無難という結果になりましたが、その上で表面の仕上げはどのような素材が良いでしょうか?

外壁材は主に5種類に分けられます。それぞれの特徴を紹介しますね。

1.サイディング系

サイディングとは羽目板や下見張りなど外壁にはる板材の総称です。窯業、金属、木製、樹脂と4種類ありますが、窯業系サイディングは日本で最もポピュラーな外壁材です。以前は、若干、安っぽいイメージがありましたが、今は種類も豊富でデザインもしやすくなりました。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

2.ALC系

ALCとはAutoclaved Lightweight aerated Concrete(圧力処理済み軽量気泡コンクリート) の頭文字を取って名付けられました。簡単にいうと工場生産された気泡入りのコンクリートの板のことです。ALCで有名なのが鉄骨造のヘーベルハウスですが、木造で使える商品(パワーボードなど)もあります。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

3.セメントモルタル系

セメントモルタルで外壁下地を作った上で、左官(漆喰やジョリパッド)で仕上げるのがセメントモルタル系の外壁です。洋風、和風、どちらも対応でき、高級感を演出したやすいので、私もよく使っていました。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

4.乾式タイル系

最近はあまり見かけないですが、木造でもタイル張りにすることは可能です。特に最近は、通気工法に対応した「乾式工法」が人気です。メンテナンス性も高く高級感があるタイル張りですが、標準仕様にしているハウスメーカーもあります。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

5.屋根材系(ガルバリウム鋼板)

屋根材として有名なガルバリウム鋼板ですが、外壁材として使うこともあります。最初は建築家が使っていましたが、今は工務店でも採用することがありますね。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

5つの外壁材ですが、気になるもののリンクをチェックしてみてくださいね。

家づくり初心者の応援企画を始めました!

最後に家づくり初心者の皆さんへの応援企画のお知らせです。

当ブログでは、読者の皆さんに「確実に家づくりに成功して頂きたい!」そんな思いからバランスよく知識や知恵を身に着けて頂ける教材をプレゼンしています。

LINE友達登録でもらえます。

しっかり学んで、充実した家づくりにしてくださいね。

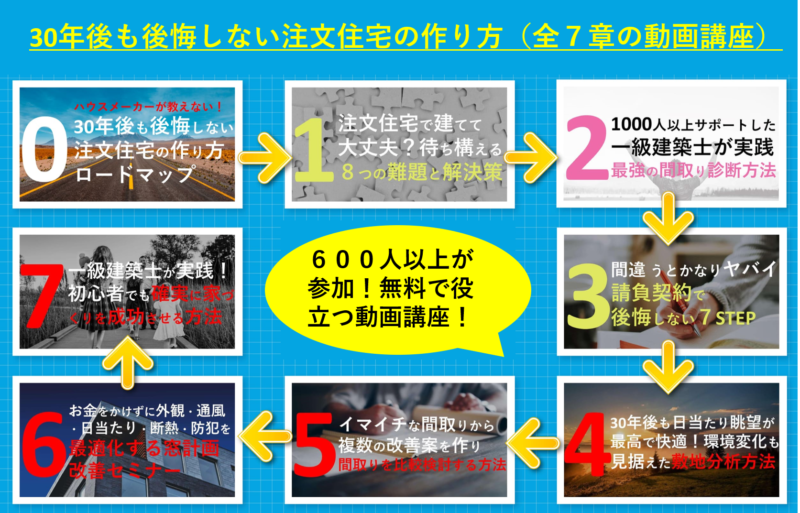

特典1『ハウスメーカーが教えない!30年後も後悔しない注文住宅の作り方』(全7章の動画講座、PDFスライド)

1000人以上の間取り診断・家づくりサポートした著者が、注文住宅を建てる施主が必ず知っておくべきだと思わる知識を7章の動画講座にまとめました。

■間違うとかなりヤバイ請負契約で後悔しない7STEP

■イマイチな間取りから複数の改善案を作り間取りを比較検討する方法

■お金をかけずに外観・通風・日当たり・断熱・防犯を最適化する【窓計画改善】セミナー

といった実践的な内容です。

参加された方からは、

「注文住宅を検討するにあたり、その基礎となる考え方、注意すべきところをよく理解できました。無料で学べるのがもったいないくらいです」

「知っていると知らないとでは家づくりが全然違うものになってくると確信した。」

「順番に見て家づくりの不安がだいぶ解消されました」

といった感想を頂いております。

特典2『特別編集版 家づくりの教科書』(非売品の電子書籍)

アマゾン1位を獲得した『注文住宅の8つの難題』『はじめて家を建てる!』『間取りで暮らす技術1』の重要な部分をピックアップして、再編集した非売品の電子書籍をプレゼントします。

特典1の動画講座でカバーしきれてない内容を補足していますので、是非、読んでみてくださいね。

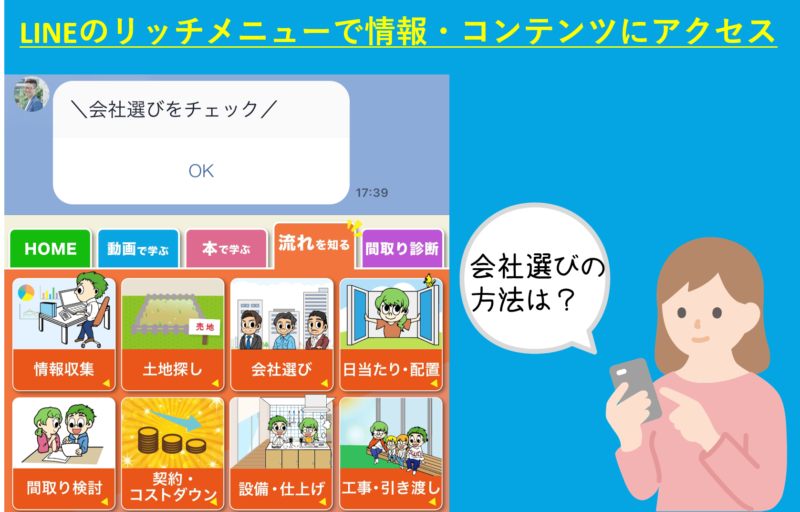

特典3『家づくりに役立つ公式LINE』に招待!

登録していただく公式LINEには、5種類のタブ付きリッチメニューを採用しています。動画講座や家づくり本、家づくりの流れなどのコンテンツに素早くアクセスすることが出来ます。

LINEに家づくりの情報を集約していますので、是非、ご活用くださいね。

次のURLをクリックして、友達追加後にプレゼントが自動で送信されます。