見晴らしのよいがけ地の上に家を建てる、 というのは、気持ちよさそうでいいですよね。フランクロイド・ライトのあの有名な落水荘もがけの上でした。 (がけ、っていうか岩盤の上ですが)

もちろん、がけですから、 平坦な地形に建てるのとは、わけが違います。

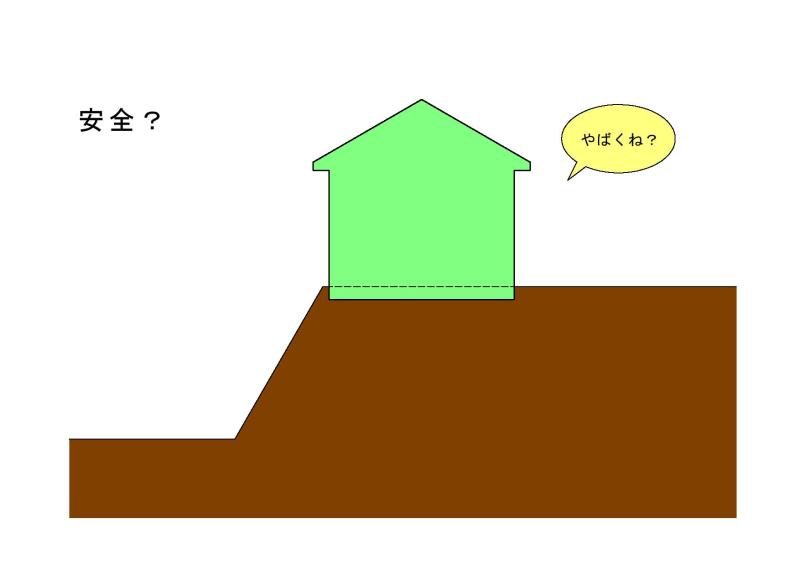

例えば、こんな感じに家が建ってたらどうでしょう?

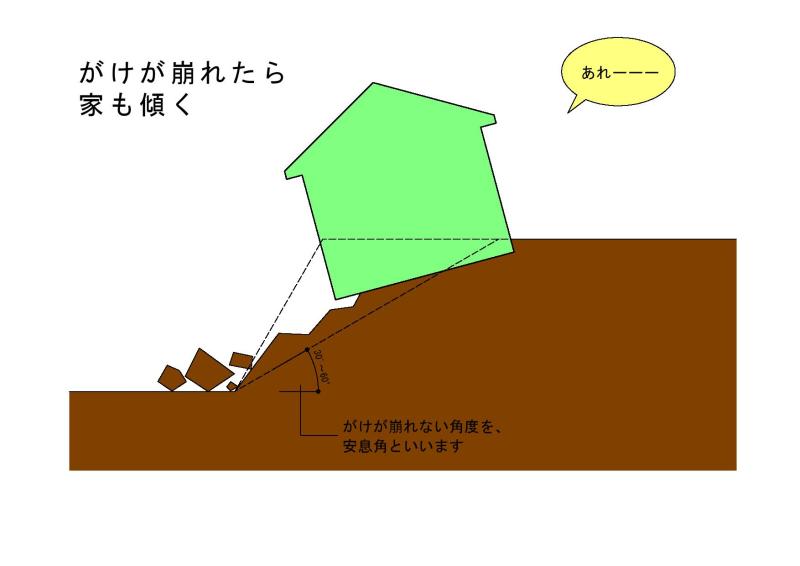

ちょっと、というかかなり不安ですよね。 地震や大雨でこんな風になる可能性もあります。

では、どうやれば、がけ地でも安全な家を建てられるでしょう? 3パターンありますので、順に見ていきましょう。

[ad#ad01]

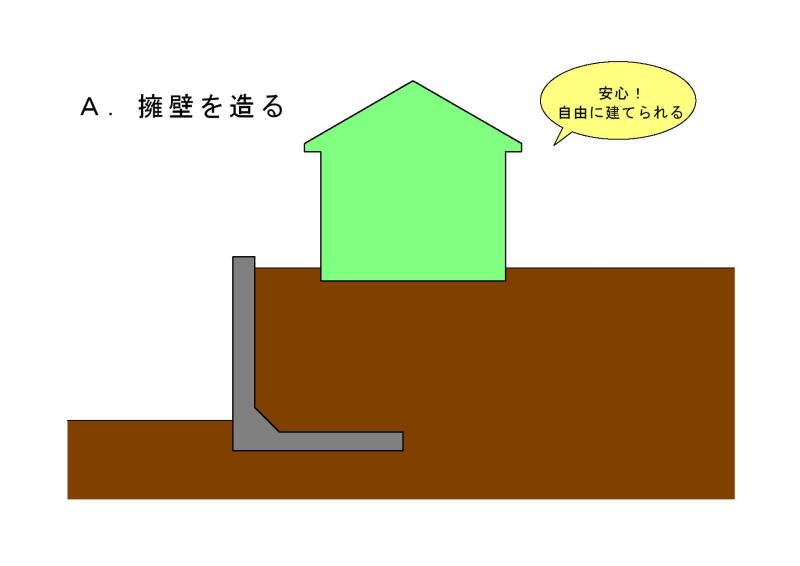

A.擁壁を造る

宅地分譲で行われるのがこのパターンです。 擁壁で敷地をしっかり守る方法ですね。敷地に自由に建てられて、 敷地境界近くまで、平地として利用できるのが利点です。

ただ、地盤改良が必要で、 擁壁の底盤より下まで杭などをうつ必要がある場合は、 底盤に杭が干渉します。それを避けるために、 建物配置が制限される可能性はあります。

図では、底盤の上に家が載っていますが、 このようには建てられないこともあります。敷地のどこまで底盤があるかを、 確認した方がいいですね。 (通常、敷地図に破線で記載されています)

また、古い擁壁で、 構造計算書などがない場合、 「安全性の確認がとれていない」という理由で、 確認申請が通らない場合があります。というか、かなりの確率で確認申請が通りません。

その場合は、擁壁があったとしても、 次のB,又はCの考え方で建てる必要があります。

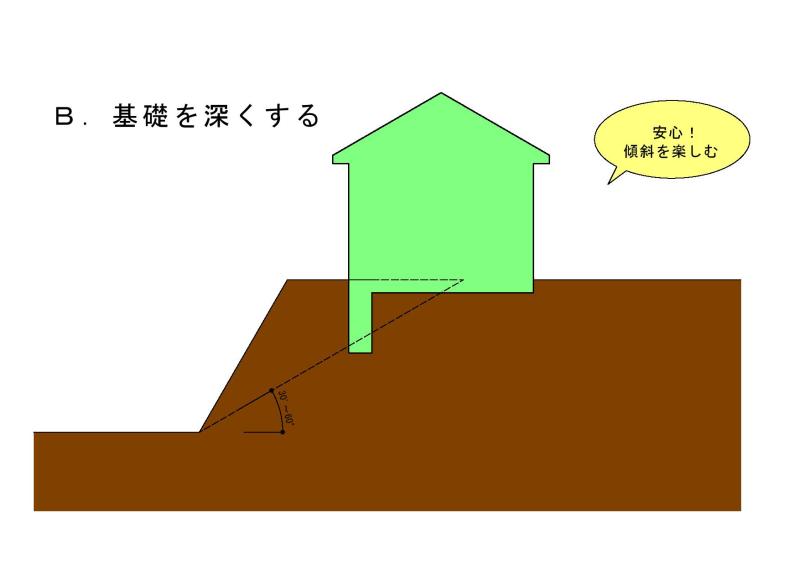

B.基礎を深くする

敷地を傾斜を生かしつつ、 がけに近い位置に家を建てるパターンです。この場合は、冒頭にあった家のように傾いてしまわないように、 がけ下端からの安息角よりも、 家の基礎を低くする必要があります。これにより、安息角よりも上の土が崩れても、 家は崩れる可能性がなくなります。

安息角は土質によって、 30°~60°に決められています。関東ローム層などの場合は30度程度ですが、泥岩だと60度など、各行政によってきめられています。土質の調査には、ボーリング調査(10mで15万円程度)が必要です。

Bの問題点は、コストがわかりにくいことです。 敷地高低差を測量して、 断面検討して、 構造検討をしないと、 どの程度の基礎が必要になってくるか、 正確にわかりません。

ある程度、がけ地の経験のある、 工務店、または建築家に見積もりをしてもらった上で、 計画を進めた方が無難です。

でないと、構造計算かけたら、 とんでもなく大きな基礎になって大幅コストアップ、 ということになりかねません。

はい、私も経験しました(泣) 施主にはその分を請求できなかったで、会社の損失に、、、 次は失敗しないぞ!

[ad#ad01]

C.がけから離れる

敷地が広い場合は、 がけから離れて建てるのが、 一番、コストがかかりません。

安息角よりも離れていれば、 平坦地と変らずに建てられます。盛土がない土地の場合は、がけ地って意外に 地盤も良かったりするんですよね。

以上です。

いずれにしろ、がけ地の場合は、 色々と検討しなければならないことがあります。それによって、 間取りや資金計画にも影響しますので、 敷地購入の段階から、 建設会社や建築家に相談しながら、 計画した方が良いと思います。

では!

[ad#ad01]