一級建築士の船渡です。今回は北側斜線について話します。

北側の屋根が、妙に急こう配になってる家って見かけませんか? 狭い敷地で区画されている住宅街ほど、多いと思います。あんな風になってしまうのは、北側斜線の所為です。

用途地域が、第1,2種低層住居専用地域で、建築を建てる場合に、 この斜線制限がかかってきます。また、この北側斜線の他に、 都市計画で決められた高度地区に指定されている場合は、 高度斜線 もかかります。通常は、北側斜線 よりも、高度斜線 の方がより厳しくなります。

なぜ、北側斜線があるの?

北側斜線に切り取られた外観は、あまり綺麗とは言えませんが、 その地域のそれぞれの敷地の日当たり良くしたり、 圧迫感を制限し、環境を守る、という意味では必要な制度です。よく住宅街に高層のマンションが建ち、 近隣の反対運動が起きることがありますが、 これは、その用途地域の高さ制限が緩いからです。

昔は工場があったけど、今は住宅地、というような場合、 用途地域は、準工業地域、というかなり高い建物が建てられる地域なので、 土地購入の際は、注意が必要です。

斜線制限が資産価値を担保する

マンションの設計をしていたころ、 年に一回程度、近隣説明会に設計者として出る機会がありました。「反対運動」が起きるようなことはなかったのですが、 自分が設計した建物が周りに影響を与えてしまうのだな、、、 と思うと、設計者としての責任を感じざるを得ません。

こう考えますと、 斜線制限は、住宅の資産価値を守るためのものと言えます。制限があるからこそ、町全体に良好な環境が担保されて、 住宅の価値を維持できるのです。

建物は北からどれだけ話せば良いか?

さて、この斜線制限ですが、 北側の敷地境界線から、どのくらい離せば、建物に影響しないでしょうか?

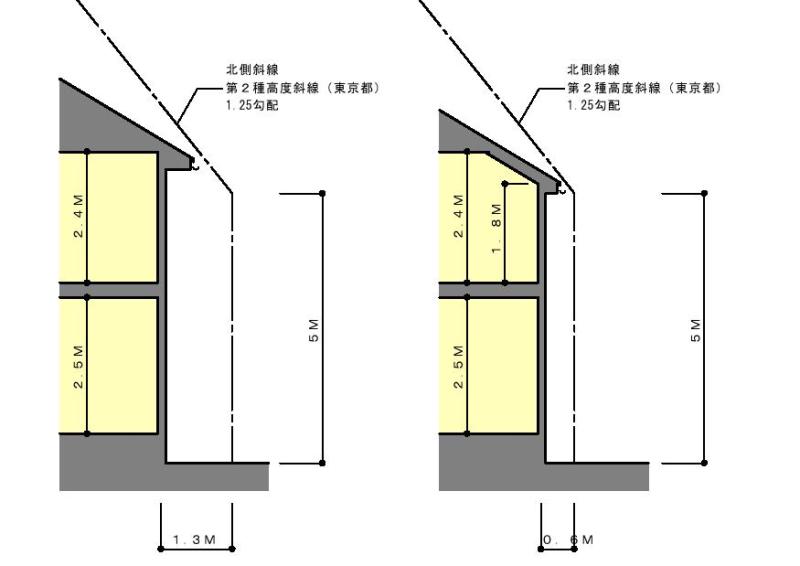

図を作ってみました。

まず5M立ち上がって、1.25勾配という斜線の場合です。

< 北側斜線、第2種高度斜線(東京都) >

だいたい北側の敷地から、1.3M離すと、斜線をクリアできます。(左図) これ以上、近づきますと、部屋が勾配天井になります。(右図)

次に、5M立ち上がって、0.6勾配という斜線の場合。

< 第1種高度斜線(東京都) >

東京都の第一種高度斜線はかなり厳しくて、 北側から2M離さないと、斜線クリアできません。(左図)

ちなみに、この0.6勾配、6寸勾配ともいいますが、 関東では、太陽光パネルの発電効率がもっとも高い屋根勾配になります。 (南側の場合)斜線をクリアする、という意味合いもあり、 6寸勾配の屋根は良く見かけると思います。

この北側斜線、建築基準法で決められたルールなので必ず守らなければなりません。

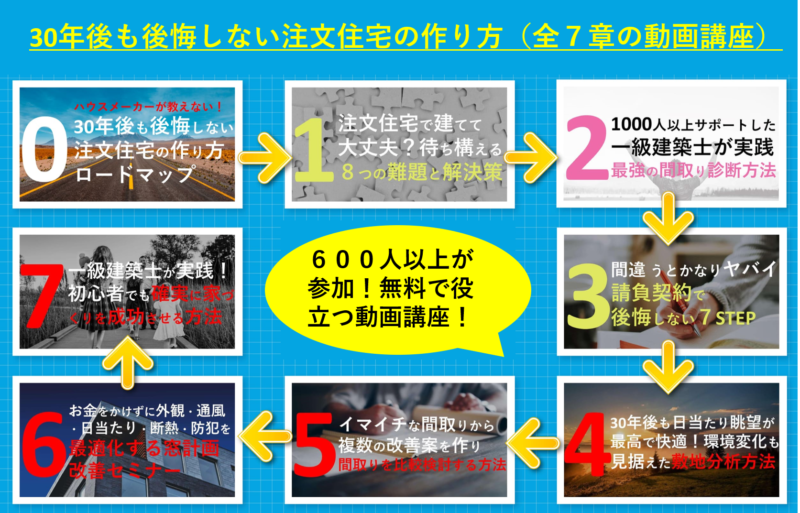

\注文住宅の作り方講座/

この記事を執筆した一級建築士が教える全7章の動画講座を無料で受講できます。電子書籍のプレゼントなど特典も盛りだくさん。

この記事を執筆した一級建築士が教える全7章の動画講座を無料で受講できます。電子書籍のプレゼントなど特典も盛りだくさん。

LINE登録ですぐ視聴できますよ。詳細はこちら

斜線を超えて屋根を作る方法はないの?

でも、デザイン上、少し斜線を超えて屋根を作ることって出来ないの???

実は、「高度斜線」は無理なのですが、「北側斜線」であれば、緩和出来る裏ワザがあるんです。(まあ、裏ではなく、まったくの合法なのですが、、、)次回、詳しく話したいと思います。

では、また!

家づくり初心者の応援企画を始めました!

最後に家づくり初心者の皆さんへの応援企画のお知らせです。

当ブログでは、読者の皆さんに「確実に家づくりに成功して頂きたい!」そんな思いからバランスよく知識や知恵を身に着けて頂ける教材をプレゼンしています。

LINE友達登録でもらえます。

しっかり学んで、充実した家づくりにしてくださいね。

特典1『ハウスメーカーが教えない!30年後も後悔しない注文住宅の作り方』(全7章の動画講座、PDFスライド)

1000人以上の間取り診断・家づくりサポートした著者が、注文住宅を建てる施主が必ず知っておくべきだと思わる知識を7章の動画講座にまとめました。

■間違うとかなりヤバイ請負契約で後悔しない7STEP

■イマイチな間取りから複数の改善案を作り間取りを比較検討する方法

■お金をかけずに外観・通風・日当たり・断熱・防犯を最適化する【窓計画改善】セミナー

といった実践的な内容です。

参加された方からは、

「注文住宅を検討するにあたり、その基礎となる考え方、注意すべきところをよく理解できました。無料で学べるのがもったいないくらいです」

「知っていると知らないとでは家づくりが全然違うものになってくると確信した。」

「順番に見て家づくりの不安がだいぶ解消されました」

といった感想を頂いております。

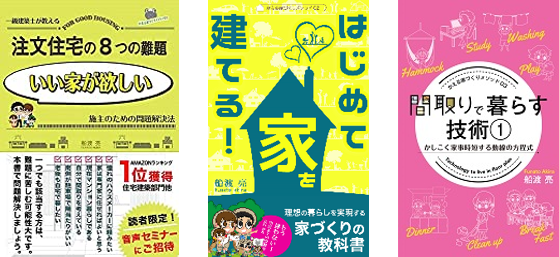

特典2『特別編集版 家づくりの教科書』(非売品の電子書籍)

アマゾン1位を獲得した『注文住宅の8つの難題』『はじめて家を建てる!』『間取りで暮らす技術1』の重要な部分をピックアップして、再編集した非売品の電子書籍をプレゼントします。

特典1の動画講座でカバーしきれてない内容を補足していますので、是非、読んでみてくださいね。

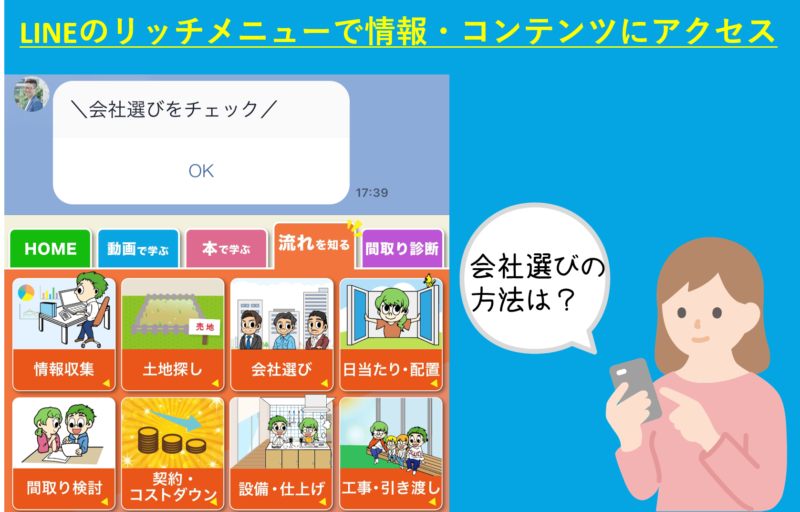

特典3『家づくりに役立つ公式LINE』に招待!

登録していただく公式LINEには、5種類のタブ付きリッチメニューを採用しています。動画講座や家づくり本、家づくりの流れなどのコンテンツに素早くアクセスすることが出来ます。

LINEに家づくりの情報を集約していますので、是非、ご活用くださいね。

次のURLをクリックして、友達追加後にプレゼントが自動で送信されます。